近日,我校能源与安全工程学院刘汉桥教授联合天津商业大学陈冠益教授在城市固废资源化与减污降碳领域取得重要进展。相关成果于2025年10月以Article形式发表于《Nature》旗下期刊Communications Earth & Environment,题目为“Strengthening pollutant control and resource recovery can enhance sustainable waste incineration in China”。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02859-0

作者介绍

第一作者 /韩千龙 硕士研究生(天津城建大学)

韩千龙,天津城建大学能源与安全工程学院硕士研究生,2023年在我校能源与动力工程专业毕业后,以优异成绩考取本校研究生,跟随刘汉桥教授攻读硕士学位,主要从事固废处置及资源化的生命周期评价研究。两年来,以第一作者身份在Nature Communications Earth & Environment、Energy Conversion and Management、Sustainable Production and Consumption及ACS Sustainable Chemistry & Engineering等期刊发表SCI论文6篇,其中一区5篇。连续两年获研究生国家奖学金。作为项目负责人,带领团队在能源学院首次斩获“挑战杯”天津市大学生课外学术科技作品竞赛金奖,获得全国节能减排大赛三等奖以及天津市优秀学生干部等荣誉。

通讯作者 /刘汉桥教授 天津城建大学

陈冠益教授 天津商业大学、天津大学

第一单位 /天津城建大学能源与安全工程学院

据悉,随着我国“双碳”目标和“无废城市”政策的持续推进,刘汉桥教授课题组的研究生们近5年来围绕垃圾焚烧、焚烧飞灰、市政污泥、生物质以及工业固废等领域展开深入研究,已在Nature Communications Earth & Environment、Waste Management、Energy、Bioresource Technology、Energy Conversion and Management、International Journal of Hydrogen Energy、ACS Sustainable Chemistry & Engineering、Sustainable Production and Consumption等期刊发表高水平学术论文28篇,其中SCI收录1区22篇;同时,课题组的学生近 5 年先后有7人次获得研究生国家奖学金(其中2人连续2年获得)。2022年—2025年,7名研究生分别到清华大学、东北大学、北京工业大学、海南大学、荷兰格罗宁根大学、天津大学、太原理工大学攻读博士学位,其中2名研究生在博士阶段还以第一作者身份在Nature子刊发表论文。

内容介绍

随着我国“碳达峰、碳中和”战略向纵深推进,“无废城市”建设作为固废治理的核心抓手,正推动城市生态系统从“末端处置”向“循环利用”转型。垃圾焚烧因减量化彻底、能源回收效率高,成为城市生活垃圾处理的主流路径,但其发展仍面临多重现实困境:渗滤液处理存在“高能耗、难达标”瓶颈,烟气净化需平衡“深度脱除”与“成本控制”,飞灰资源化受技术、市场限制;同时,部分焚烧厂因前期产能规划与区域垃圾量不匹配、垃圾分类后可燃垃圾占比变化等,出现“吃不饱”的产能闲置问题。如何在保障环境安全的前提下,破解产能闲置难题、实现行业低碳转型与经济可持续,凸显了开展全链条、系统性研究的迫切性与必要性。

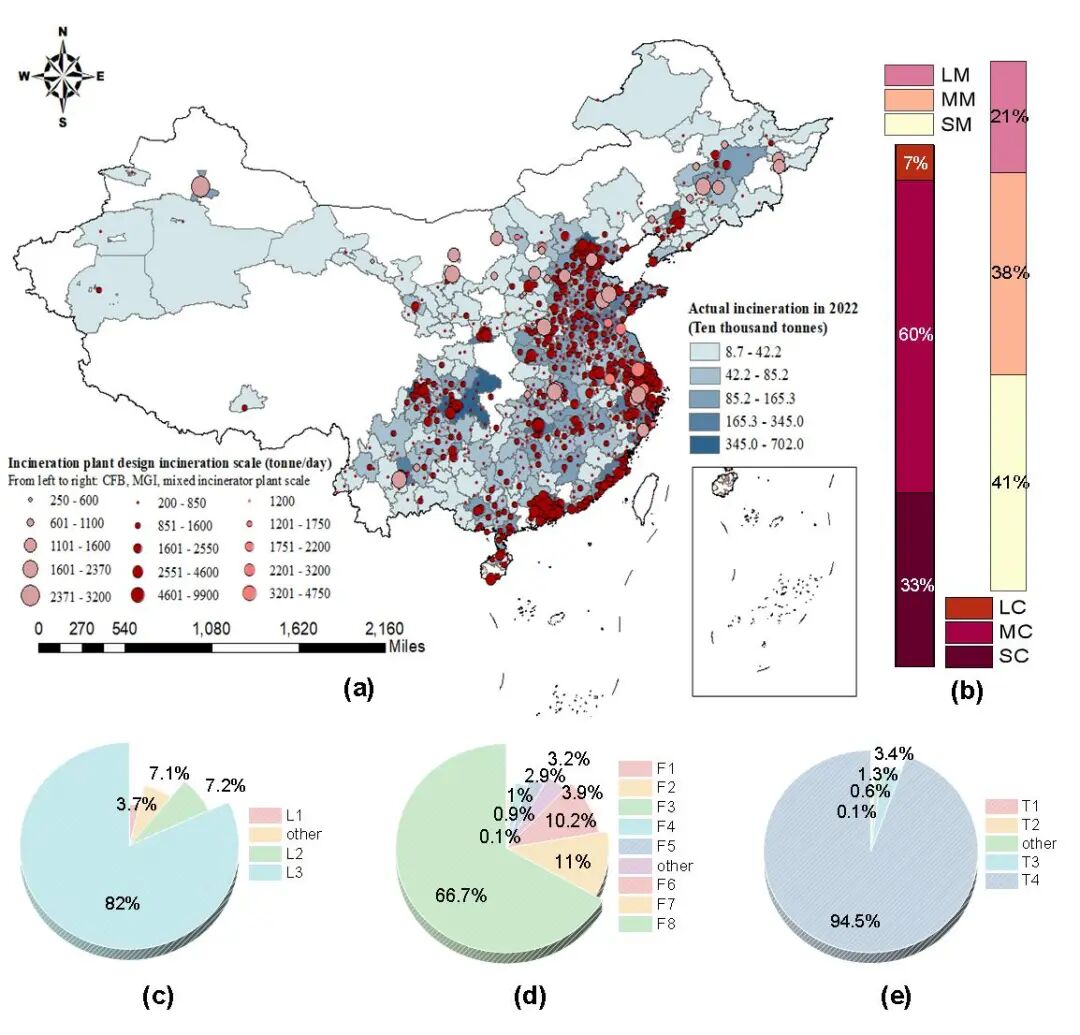

图1. 中国垃圾焚烧厂的空间分布和污染物控制技术现状:

(a)全国不同规模焚烧厂的空间分布

(b)全国不同焚烧炉的应用占比

(c)—(e)焚烧厂气体、液体和固体废物处理技术的应用占比

该研究基于全国876座垃圾焚烧厂的真实运行数据,首次对我国生活垃圾焚烧行业全链条下的各项处理环节进行了环境与经济的综合评估,并通过情景模拟揭示了区域污染物治理与资源化利用的协同增效潜力。

01数据体系突破

传统垃圾焚烧研究多依赖统计年报或典型案例,难以揭示行业真实运作特征。本研究首次采用自下而上的数据采集方法,系统汇总了全国876座垃圾焚烧厂的详细运行数据,涵盖气、液、固全环节处理工艺与焚烧负荷水平,构建出目前分辨率最高的中国垃圾焚烧行业信息库。这一高精度数据库实现了从“宏观估算”向“工厂级实测”的跨越,为全国生活垃圾焚烧行业的全景评估奠定了坚实基础。

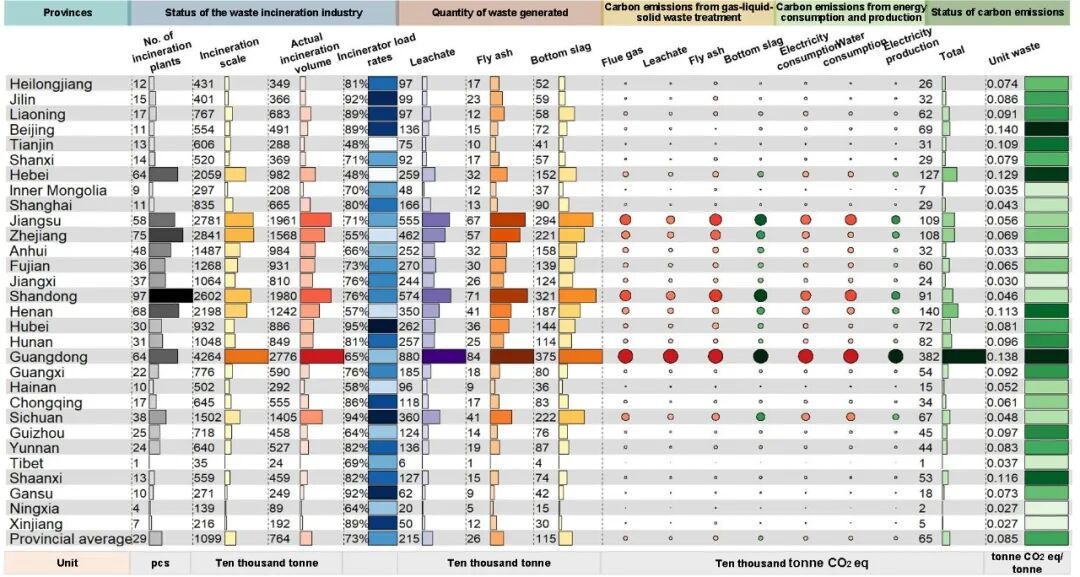

图2. 中国省级垃圾焚烧行业污染物产生和碳排放现状

(在副产品处理、能源使用和产出以及垃圾焚烧总量的省级碳核算中,红色和绿色分别表示碳排放的正值和负值。其中,正值代表碳负担,负值代表碳效益)

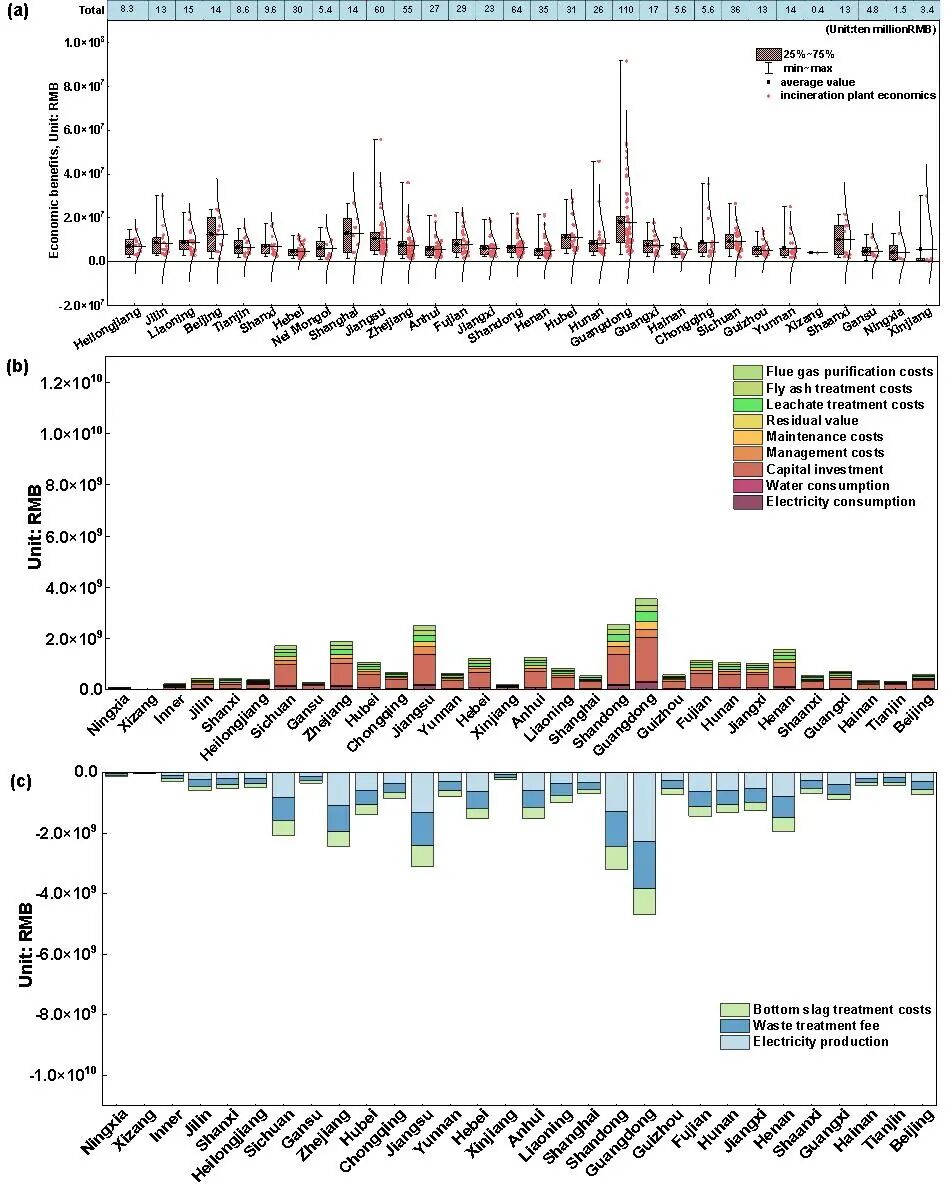

图3. 中国省级垃圾焚烧行业的经济表现:

(a)各省垃圾焚烧厂的经济运行状况

(b)省级垃圾焚烧行业的经济成本贡献分析

(c)省级垃圾焚烧行业的经济收入贡献分析,包括电力销售收入、垃圾处理费和底渣资源回收收入

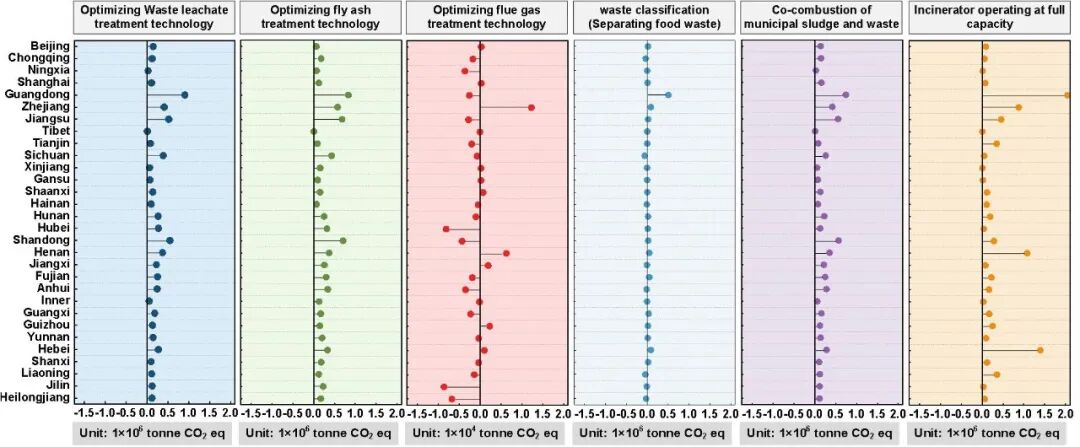

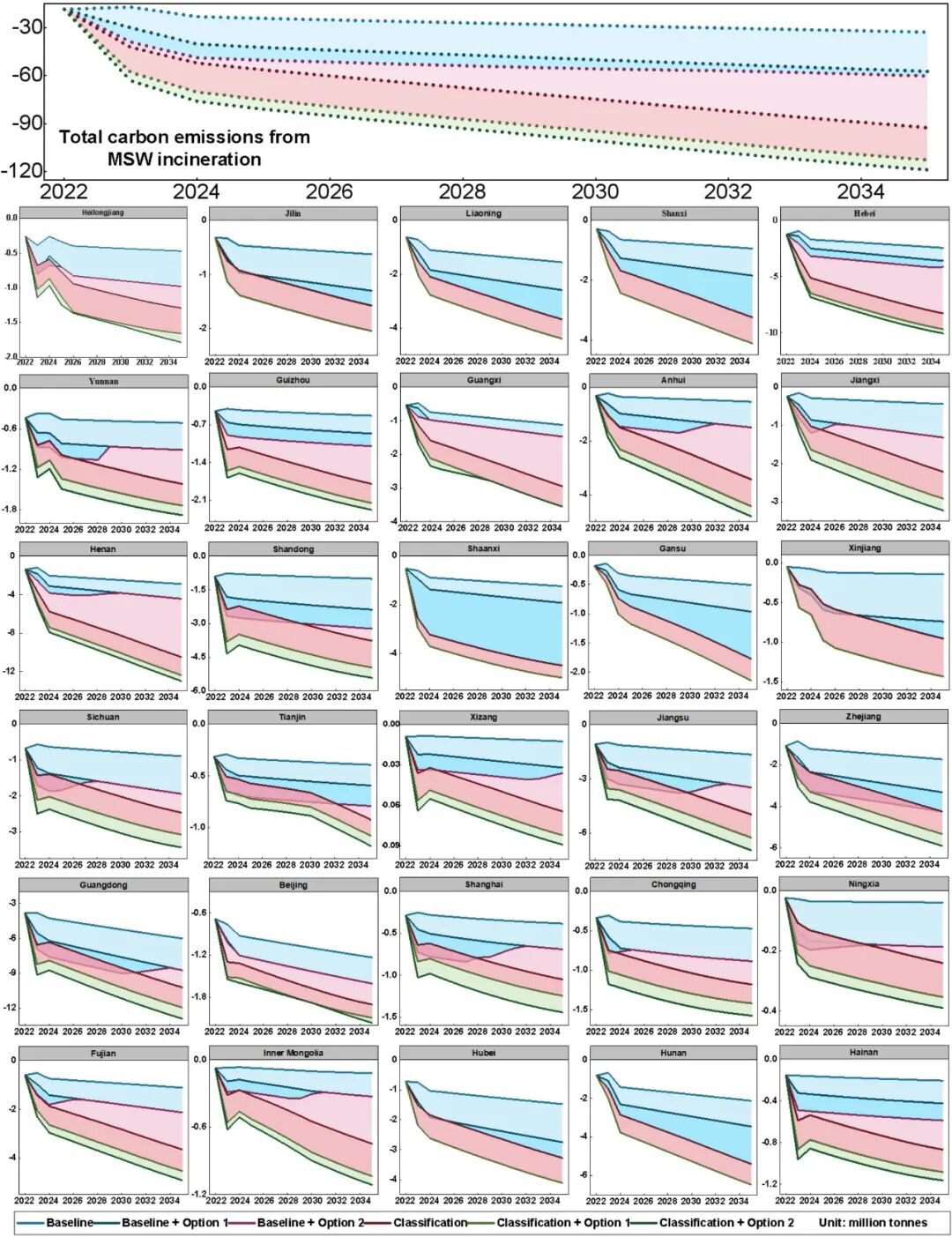

图4. 省级垃圾焚烧行业不同优化策略下的碳减排潜力

02方法体系突破

在完整数据库基础上,研究团队运用全生命周期评价(LCA)、动态生命周期成本(LCC)与机器学习模型,对每座焚烧厂进行了逐级计算与可视化分析。这一多模型融合框架不仅量化了焚烧行业在不同技术路径下的碳排放与经济效益差异,还实现了全国尺度的空间分布可视化与关键驱动因素识别。结果显示,2022年中国焚烧行业在实现废弃物能源化的同时,已整体呈现碳负排放特征,年减排量约1850万吨CO₂当量,凸显其在“减污降碳协同”中的基础作用。

图5. 2022—2035年国家/省级垃圾焚烧行业的碳减排潜力

基线:从2022年到2035年,垃圾焚烧行业遵循基于正常分类情况下的预测增长趋势,没有实施任何改进策略

方案1:焚烧厂渗滤液处理、烟气净化和飞灰处理的技术升级,优先选择具有最佳环境和经济性能的技术

方案2:在技术转让的基础上,对满负荷运行的工厂采用污泥联合焚烧策略,以最大限度地利用焚烧空负荷

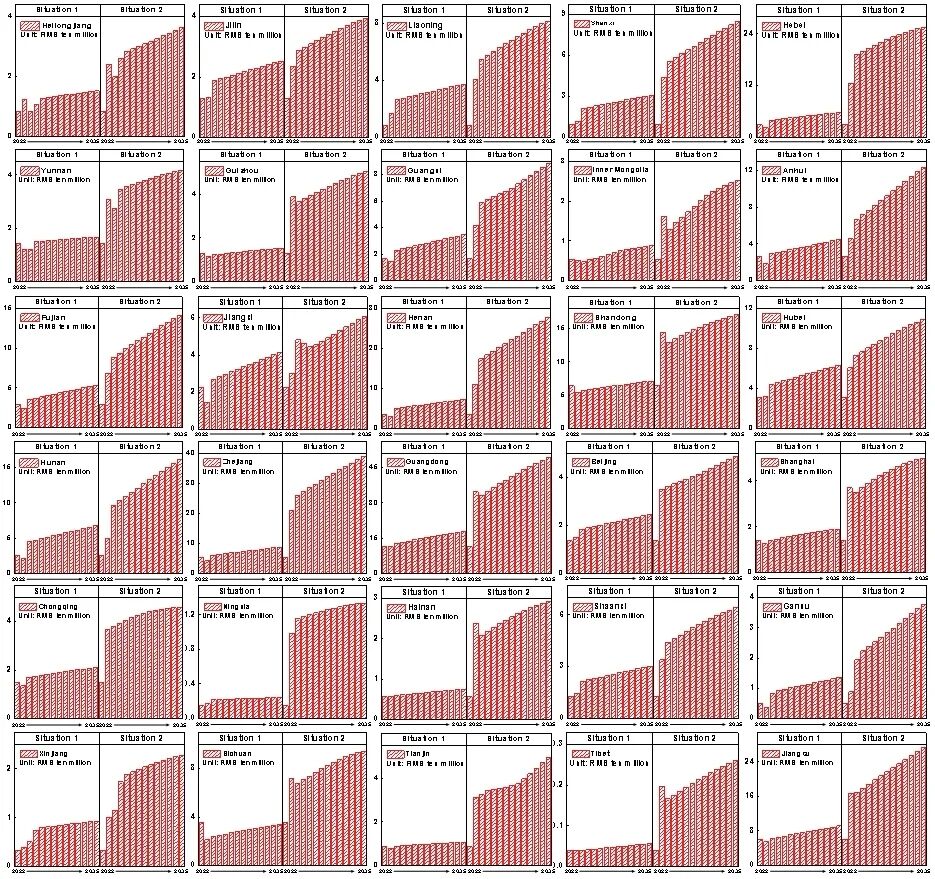

图6. 2022—2035年省级垃圾焚烧行业的经济增长潜力

情况1代表了废物焚烧随时间的正常增长,没有优化策略。情况2代表了在各个方面采用最佳可用策略的正常增长

03情景模拟突破

研究团队将垃圾分类、技术升级与污泥协同焚烧等策略引入动态时空模拟体系,构建了一个能够反映政策–技术–时序–空间多层互动关系的综合评估框架。这一模型突破了传统静态分析的局限,使未来不同省份垃圾焚烧行业的减碳与增收潜力评估更加真实可靠。结果表明,到2035年,在多策略协同实施下,全国焚烧行业可实现1.19亿吨CO₂当量的碳负效益,经济收益达到3643亿元人民币,实现环境与经济的双重跃升。研究揭示了中国焚烧行业“东部提效—中部融合—西部替代”的区域差异化发展格局,为我国固废领域的分区低碳转型与精准治理政策提供了重要科学依据。

此次刘汉桥教授团队在《Nature》子刊发表的重要研究成果,不仅彰显了我校在能源环境领域的科研实力与育人成效,更体现了天城大人把论文写在祖国大地上的使命担当。未来,学校将以此为契机,进一步强化有组织科研,打造跨学科创新平台,完善“导师引领-团队攻关-学生主体”的培养模式,鼓励更多师生聚焦真问题、开展真研究、作出真贡献,让科技创新既服务于国家“双碳”目标的宏大叙事,也融入城市绿色发展的日常实践,为建设美丽中国持续注入天城大智慧和力量。