在控制与机械工程学院有这样一群人,即使是八小时外的“非工作时间”,他们也甘于研究室中的寂寞,始终埋头苦干。他们将科学研究作为自己一生的事业,结出了一个又一个科研硕果。这就是控制与机械工程学院潘雷老师带领的科技创新团队,一群能坚守住研究室的寂寞,立志服务社会和培养人才的科研人。

该团队共有教师7人,初步形成一支具有一定业务水平、教学能力较强、科研素质较高、协作精神良好、梯次结构优化的精干师资队伍。团队在直流微网、检测技术与自动化装置、智能机器人等方向积累了大量的研究经验,获天津市科技进步三等奖2项,授权发明专利5项,发表SCI一区期刊论文5篇。

团队始终坚持“人才+项目+团队”的科研发展模式,坚持科研创新理念,以特色求发展。

在理论研究方面,团队成员具有严谨的治学态度、勇于探索创新的精神,有良好的学术氛围和求真、务实的科学态度。团队坚持从事功率变换器调制方法、拓扑结构的改进与分析、功率变换器控制方法与功率变换器应用等方面的研究,尤其针对NPC调制方法、数学建模和控制策略等问题进行了深入研究。团队从“基于四开关逆变器无刷直流电机控制方法研究”到“Z源九开关逆变器统一调制和直流链电压控制方法研究”,再到“基于九开关变换器的统一电能质量调节器控制方法研究”,团队成员以忘我的热情投身到理论创新的研究中,曾记得经历过多少个不知疲倦、不懈追求的日日夜夜,曾记得一起讨论问题而错过了饭点,曾记得伴随着城大夜晚的路灯不舍地离开研究室而思绪却不愿离开,曾记得疫情期间依然坚持每周都进行线上讨论交流。

在项目服务社会方面,团队积极以科技服务企业,着力为企业解决关键性技术难题,提升企业创新能力、破解产业和行业共性技术难题,为促进科技成果转化、大众创业万众创新提供新动力。

2015年,团队针对智能制造装备的机械结构进行了深入研究,通过三维建模,应力分析,结构优化等方法进行了浸渗成套装备的结构设计与技术开发,完成了智能浸渗装备的开发与应用研究,并参与了天津市工业科技发展专项资金项目、天津市特派员项目、天津市科技支撑重点项目等一系列浸渗相关的研究开发项目,为企业培养了一批技术骨干,全面提升了公司技术水平和市场占有率。

2020年,随着智能制造在全球范围的迅速兴起,“中国制造2025”的提出,智能制造已成为传统制造企业转型升级的主要突破方向,为解决燃气场站采用人工巡检方式,存在检测成本高、数据误差大、泄漏无法实时监测、全方位全天候检测受限、场站异常隐患检测水平低等问题,团队开展机器人场站巡视技术研究及数据分析的研究。

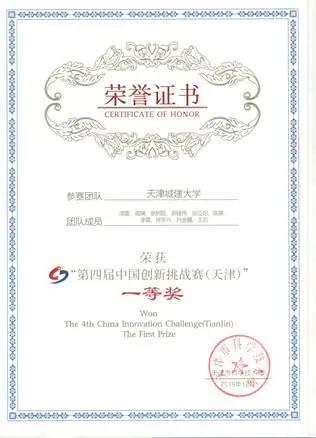

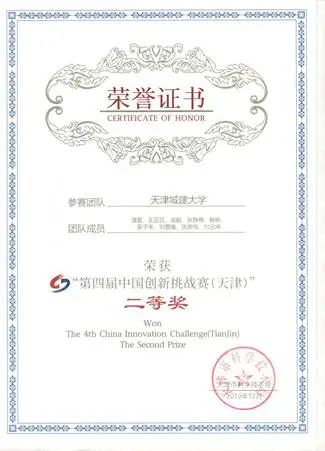

团队在2019年第四届中国创新挑战赛(天津)比赛中获得一等奖、二等奖各一项的佳绩,该项赛事获科技部官网、人民网等媒体报道。

在育人方面,团队成员始终将教书育人、传承知识和创造知识当作己任,始终以教师的职业道德严格要求自己,严谨治学,用“心”耕耘,以责任心和仁爱心为基石,以细心和耐心求实效,通过多种形式与学生经常交流沟通,引导学生树立良好的学习态度,积极鼓励学生参加课外科研活动。团队带头人潘雷老师更是率先垂范,爱岗敬业,关爱学生,淡泊名利,甘于奉献,带头培育和践行社会主义核心价值观,永攀科技高峰,迎难而上,肩负起建设世界科技强国的历史重任,带领团队教师和学生获得一项又一项科技成果,实现一个又一个突破,用实际行动诠释了“四有”好老师的深刻内涵。

我们坚信一项成果的取得,不单单是团队的几个人和一批先进设备可以成就的,而是在科研群体中将科学知识、科学技能、实验成果不断积淀,科研传统、科学精神不断传承。潘雷老师坚信,团队成员今后会更加努力,为学校内涵发展贡献一份力量!